Sommaire

De 9h à 19h du lundi au vendredi et de 9h à 12h le samedi

Effectuez un bilan auditif complet et gratuit avec un audioprothésiste au sein de nos laboratoires.

Qu’est-ce que la surdité de transmission ?

La surdité de transmission correspond à une diminution de l’audition causée par un problème au niveau de l’oreille externe ou de l’oreille moyenne. Les sons n’arrivent pas correctement jusqu’à l’oreille interne, là où ils sont normalement transformés en signaux nerveux par les cellules ciliées de la cochlée.

Cette forme de surdité est dite « mécanique » : le son est affaibli, mais pas déformé.

Dans la plupart des cas, il s’agit d’une perte auditive légère à modérée, souvent réversible grâce à un traitement médical, une intervention chirurgicale ou un appareillage auditif adapté.

Pour identifier la cause exacte, un bilan auditif complet et une audiométrie permettent de mesurer les seuils d’audition et de localiser la zone atteinte du système auditif.

Comment fonctionne l’oreille externe et moyenne ?

Pour comprendre la surdité de transmission, il faut d’abord connaître le parcours du son dans l’oreille.

- L’oreille externe (pavillon et conduit auditif) capte les sons et les dirige vers le tympan.

- L’oreille moyenne (tympan et osselets : marteau, enclume, étrier) amplifie ces vibrations et les transmet à l’oreille interne.

Si l’un de ces éléments est obstrué, endommagé ou bloqué — par exemple à cause d’un bouchon de cérumen, d’une otite séreuse ou d’un tympan perforé —, la transmission sonore est perturbée.

Résultat : le son semble plus faible, comme si l’on écoutait à travers une paroi.

Dans les cas où l’anomalie touche la chaîne des osselets, la conduction mécanique peut être gravement altérée, entraînant une surdité de transmission bilatérale (touchant les deux oreilles) ou unilatérale (une seule oreille).

Quelle différence avec une perte auditive neurosensorielle ?

La surdité de transmission se distingue de la surdité de perception (ou neurosensorielle) par sa localisation et ses conséquences.

- Dans la surdité de transmission, le problème empêche le son d’atteindre l’oreille interne.

- Dans la surdité de perception, c’est l’oreille interne elle-même — plus précisément les cellules ciliées ou le nerf auditif — qui ne fonctionne plus correctement.

Autrement dit, dans la surdité de transmission, le volume sonore est réduit, tandis que dans la surdité de perception, le son est déformé ou mal interprété. Les deux types de surdités peuvent coexister : on parle alors de surdité mixte, lorsque le trouble touche à la fois la conduction mécanique et les structures de l’oreille interne.

Un bilan auditif complet, réalisé par un audioprothésiste ou un médecin ORL, permet de faire la différence entre ces formes et d’orienter le patient vers le traitement le plus adapté à son âge, à la cause et à la gravité de la perte.

Surdité de transmission ou de perception : quelles différences ?

Il existe plusieurs types de surdités, selon la partie de l’oreille concernée. Les deux formes principales sont la surdité de transmission, qui touche l’oreille externe ou moyenne, et la surdité de perception, qui concerne l’oreille interne ou le nerf auditif. Ces deux mécanismes peuvent parfois se combiner, donnant lieu à une surdité mixte.

Comprendre ces distinctions est essentiel pour poser un bon diagnostic et choisir la prise en charge adaptée : traitement médical, chirurgie, ou appareils auditifs.

La surdité de transmission : atteinte de l’oreille externe ou moyenne

Dans la surdité de transmission, le son n’arrive pas correctement à l’oreille interne à cause d’un obstacle mécanique.

Cela peut venir d’un bouchon de cérumen, d’une otite séreuse, d’une perforation du tympan, d’un problème au niveau des osselets ou d’une affection comme l’otospongiose.

Le résultat est une atténuation du volume : les sons semblent étouffés, comme si on écoutait à travers une barrière.Cependant, la clarté reste bonne, car le système auditif interne (cochlée, nerf auditif) fonctionne encore.

Une audiométrie ou un bilan auditif complet permet de mesurer la différence entre la conduction aérienne (par l’air) et la conduction osseuse (par les vibrations du crâne) pour confirmer une surdité de transmission.

La surdité de perception : atteinte de l’oreille interne

La surdité de perception, aussi appelée surdité neurosensorielle, résulte d’un problème au niveau de l’oreille interne ou du nerf auditif.

Ici, le son arrive bien dans l’oreille, mais les cellules ciliées de la cochlée — qui transforment les vibrations en signaux nerveux — ne jouent plus correctement leur rôle.

Cela entraîne une altération de la qualité sonore : les sons sont déformés, certaines fréquences disparaissent, et la compréhension devient difficile.

Ce type de surdité est souvent lié à l’âge (presbyacousie), à des traumatismes sonores ou à certaines maladies de l’oreille interne. Dans les cas modérés à sévères, des appareils auditifs ou, pour les formes profondes, un implant cochléaire, permettent de restaurer la perception sonore.

Peut-on avoir une surdité mixte ?

Oui, il arrive qu’une personne présente une surdité mixte, c’est-à-dire une atteinte à la fois mécanique (transmission) et sensorielle (perception).

Par exemple, une otite chronique ou une otospongiose non traitée peut endommager l’oreille moyenne, puis, à long terme, affecter aussi l’oreille interne.

Dans ce cas, la perte auditive est plus importante, car le son est à la fois affaibli et déformé. Un bilan auditif complet réalisé par un ORL ou un audioprothésiste permettra de déterminer la proportion de chaque type de surdité et de recommander la solution la plus adaptée :

- traitement médical ou chirurgical pour la partie transmission,

- et appareillage auditif pour la partie perception.

Cette distinction fine est essentielle pour préserver une bonne qualité d’écoute et limiter la progression de la perte auditive.

Quelles sont les causes de la surdité de transmission ?

La surdité de transmission peut avoir de nombreuses causes, selon l’endroit où le son est bloqué : oreille externe ou oreille moyenne. Elle peut apparaître brutalement, à la suite d’une infection ou d’un traumatisme, ou s’installer progressivement à cause d’une maladie chronique.

Un bilan auditif complet permet d’en identifier l’origine et de proposer la solution la plus adaptée à chaque patient.

Causes fréquentes (bouchon de cérumen, otite, tympan perforé…)

Les causes les plus courantes de surdité de transmission sont souvent bénignes et faciles à traiter :

- Bouchon de cérumen : un excès de cérumen obstrue le conduit auditif externe, empêchant les sons d’atteindre le tympan.

- Otite aiguë : inflammation de l’oreille moyenne, provoquant douleur, fièvre et baisse temporaire de l’audition.

- Otite séreuse : accumulation de liquide derrière le tympan, fréquente chez les enfants, qui perturbe la transmission des sons.

- Tympan perforé : une déchirure du tympan (souvent liée à une infection, une plongée ou un coup de pression) empêche la vibration normale des sons.

Ces situations entraînent généralement une perte auditive légère à modérée, souvent réversible après un traitement médical approprié. Un examen ORL ou une otoscopie permet de visualiser le conduit auditif et de confirmer la cause.

Causes chroniques ou structurelles (otosclérose, malformation, cholestéatome)

D’autres causes sont plus profondes ou évoluent sur le long terme.

Elles impliquent souvent des anomalies de l’oreille moyenne ou une atteinte des os de la chaîne auditive :

- Otospongiose (ou otosclérose) : affection dégénérative touchant l’un des osselets, l’étrier, qui devient rigide et ne transmet plus correctement les sons.

- Cholestéatome : infection chronique de l’oreille moyenne provoquant la formation d’une masse de cellules mortes. Si elle n’est pas traitée, elle peut abîmer les osselets et l’oreille interne.

- Malformations congénitales : certaines personnes naissent sans conduit auditif complet ou avec des osselets mal formés, entraînant une surdité dès l’enfance.

Ces affections nécessitent souvent une intervention chirurgicale (comme une stapédectomie ou une tympanoplastie) pour restaurer la transmission sonore.

Facteurs de risque et situations particulières (traumatismes, infections répétées, etc.)

Certains facteurs de risque augmentent la probabilité de développer une surdité de transmission :

- Les infections répétées de l’oreille, surtout chez les enfants ou les personnes sujettes aux otites chroniques.

- L’exposition au bruit ou à des changements de pression (avion, plongée, environnements bruyants).

- Le vieillissement, qui fragilise les structures de l’oreille moyenne.

- Les traumatismes crâniens ou barotraumatiques, qui peuvent endommager le tympan ou les osselets.

Chez certains patients, une surdité mixte peut apparaître : la partie mécanique est atteinte (transmission), mais la cochlée ou les cellules ciliées de l’oreille interne sont également fragilisées. La prévention repose sur une bonne hygiène auriculaire, une protection contre le bruit et un suivi régulier chez un spécialiste ORL, surtout en cas d’antécédents d’otites ou d’interventions auditives.

Quels sont les symptômes d’une surdité de transmission ?

La surdité de transmission se manifeste principalement par une diminution de l’audition. Les sons semblent étouffés, comme si on avait une oreille bouchée ou de l’eau dans le conduit auditif. Contrairement à la surdité de perception, la clarté du son reste bonne : c’est surtout le volume sonore qui est réduit. Un bilan auditif complet permet de confirmer la nature de cette perte auditive et d’en déterminer la cause précise.

Signes d’alerte : audition diminuée, impression d’oreille bouchée

Les premiers signes d’une surdité de transmission peuvent passer inaperçus, surtout lorsqu’elle ne touche qu’une seule oreille.

Voici les symptômes typiques à surveiller :

- Sensation d’oreille bouchée ou de pression dans une oreille.

- Impression que les voix ou les sons sont assourdis.

- Difficulté à comprendre une conversation lorsqu’il y a du bruit de fond.

- Besoin d’augmenter le volume de la télévision ou du téléphone.

- Parfois, acouphènes ou douleurs en cas d’otite ou de tympan irrité.

Chez les enfants, ces signes se traduisent souvent par un retard de langage ou une difficulté d’apprentissage liée à une mauvaise perception des sons. Une consultation ORL permet de réaliser une otoscopie et d’exclure des causes simples comme un bouchon de cérumen.

Différence avec les symptômes d’une surdité de perception

La surdité de transmission et la surdité de perception peuvent se ressembler au premier abord, mais elles n’affectent pas le son de la même façon.

- Dans la surdité de transmission, les sons sont affaiblis mais restent nets.

- Dans la surdité de perception, les sons sont déformés ou certaines fréquences disparaissent, car les cellules ciliées de la cochlée ou le nerf auditif sont atteints.

Un test d’audiométrie permet de distinguer ces deux formes :

- Si la conduction aérienne (sons via l’air) est altérée, on parle de surdité de transmission.

- Si la conduction osseuse (vibrations du crâne) est aussi touchée, cela indique une surdité mixte ou neurosensorielle.

Cette distinction est essentielle pour choisir le traitement : médical, chirurgical ou appareillage auditif.

Impact sur la vie quotidienne et la compréhension de la parole

Même légère, la surdité de transmission perturbe la vie quotidienne. Les patients doivent souvent se concentrer davantage pour comprendre les discussions, ce qui entraîne une fatigue auditive. Les bruits familiers (clés, pas, musique douce) deviennent plus discrets, voire imperceptibles.

Dans les environnements bruyants (restaurant, école, transports), cette gêne peut provoquer des malentendus et un sentiment d’isolement. Chez les enfants, elle complique la perception des sons aigus et peut freiner l’apprentissage du langage.

Heureusement, cette forme de surdité se traite bien : un bilan auditif complet, suivi d’un accompagnement dans un centre auditif, permet de retrouver une écoute confortable et une communication fluide.

Comment diagnostiquer une surdité de transmission ?

Le diagnostic d’une surdité de transmission repose sur un ensemble d’examens simples et indolores.Ils permettent d’évaluer l’état du système auditif, de localiser la cause du trouble et de déterminer le type de surdité (transmission, perception ou mixte). Un bilan auditif complet réalisé par un ORL ou un audioprothésiste est essentiel pour poser un diagnostic précis et orienter vers le traitement le plus adapté.

Bilan auditif et audiogramme

Le bilan auditif complet débute par un entretien personnalisé sur les antécédents du patient : infections répétées, exposition au bruit, chirurgie de l’oreille, etc. Il se poursuit avec plusieurs tests auditifs, dont l’audiométrie.

L’audiométrie tonale mesure les seuils d’audition en décibels, à différentes fréquences (graves, médiums, aigües).

Ce test compare la conduction aérienne (par le conduit auditif) à la conduction osseuse (par vibration du crâne).

En cas de surdité de transmission, seule la conduction aérienne est altérée, tandis que la conduction osseuse reste normale.

Un audiogramme illustre ces résultats sous forme de graphique et permet de visualiser le type et le degré de la perte auditive.

Examens complémentaires (tympanométrie, imagerie médicale, etc.)

En complément de l’audiométrie, d’autres examens peuvent être réalisés pour affiner le diagnostic :

- L’otoscopie : observation du conduit auditif et du tympan à l’aide d’un otoscope, pour détecter un bouchon de cérumen, une otite ou une perforation tympanique.

- La tympanométrie : mesure la souplesse du tympan et la mobilité des osselets. Elle aide à repérer un épanchement, une otite séreuse ou une otospongiose.

- L’imagerie médicale (IRM ou scanner) : utile dans les cas complexes, notamment en présence de cholestéatome ou de malformation de l’oreille moyenne.

Ces examens combinés offrent une vision complète du fonctionnement du système auditif et orientent vers la meilleure solution thérapeutique.

Quand consulter un ORL ?

Il est recommandé de consulter un ORL dès les premiers signes de perte auditive : oreille bouchée, baisse de volume, difficulté à suivre une conversation ou présence d’acouphènes. Une consultation précoce permet de traiter rapidement une cause bénigne (comme un bouchon de cérumen) et d’éviter une aggravation ou une surinfection.

Chez les enfants, un suivi régulier est essentiel, notamment en cas d’otites à répétition ou de retard de langage.

Chez les adultes, la surveillance doit être renforcée après 50 ans, période où les surdités mixtes deviennent plus fréquentes.

Un bilan auditif complet dans un centre auditif Unisson est la meilleure façon de contrôler son audition et de préserver une bonne santé auditive à tout âge.

Comment traiter une surdité de transmission ?

La bonne nouvelle, c’est que la surdité de transmission est souvent réversible.

Selon sa cause, plusieurs solutions existent : traitements médicaux, chirurgies réparatrices ou appareillage auditif. Un bilan auditif complet permettra de déterminer l’origine de la perte auditive et d’adapter la prise en charge à chaque patient.

Les traitements médicaux (ex : otites, bouchon, perforation du tympan)

Dans les cas simples, un traitement médical suffit à rétablir une bonne audition.

- Un bouchon de cérumen peut être retiré en cabinet grâce à un lavage ou une aspiration.

- Une otite aiguë ou une otite séreuse se soigne par des antibiotiques, des anti-inflammatoires ou un drainage temporaire.

- Une perforation du tympan peut se refermer naturellement ou, si nécessaire, être réparée par une petite chirurgie.

Ces traitements sont rapides et sans danger lorsqu’ils sont prescrits par un ORL.

Chez les enfants, une prise en charge précoce permet d’éviter tout impact sur le langage et le développement auditif.

Les interventions chirurgicales (tympanoplastie, stapédectomie…)

Lorsque la cause est structurelle ou chronique, une intervention chirurgicale peut s’avérer nécessaire pour restaurer la transmission du son.

Les principales opérations sont :

- Tympanoplastie : réparation d’un tympan perforé ou endommagé, pour restaurer la vibration normale du son.

- Ossiculoplastie : remplacement ou reconstruction des osselets endommagés (marteau, enclume, étrier).

- Stapédectomie : traitement de l’otospongiose (ou otosclérose), où l’étrier est bloqué. L’os malade est retiré et remplacé par une micro-prothèse pour rétablir la mobilité sonore.

Ces opérations offrent souvent d’excellents résultats, surtout chez les patients jeunes.

Elles visent à rétablir la conduction mécanique du son jusqu’à la cochlée, où les cellules ciliées de l’oreille interne prennent le relais pour transmettre les signaux au cerveau.

L’appareillage auditif dans les cas non opérables

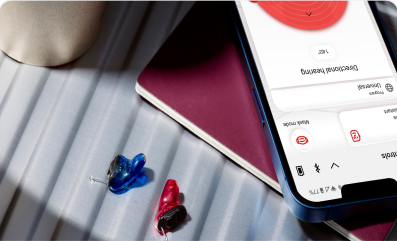

Si la chirurgie n’est pas possible ou n’apporte pas de résultat suffisant, le recours à un appareil auditif devient la meilleure option. Les appareils auditifs modernes amplifient les sons sans les déformer et s’adaptent à tous les types de surdité de transmission.

Le parcours débute toujours par un bilan auditif complet, suivi d’une prescription ORL.

Chez Unisson, nos centres auditifs proposent un accompagnement personnalisé à chaque étape :

- choix de la solution,

- essais gratuits,

- réglages précis selon le profil auditif,

- suivi régulier et entretien du matériel.

Dans certains cas complexes ou associés à une surdité mixte, un implant cochléaire ou un système à conduction osseuse peut être envisagé. Ces technologies stimulent directement la cochlée, contournant les zones endommagées de l’oreille moyenne. Les avancées récentes permettent désormais à la majorité des patients atteints de surdité de transmission de retrouver une écoute naturelle et confortable, quel que soit leur âge.

Peut-on prévenir la surdité de transmission ?

Certaines surdités de transmission peuvent être évitées grâce à quelques gestes simples et un suivi régulier de l’audition. Prévenir, c’est avant tout protéger la santé du système auditif, éviter les infections et limiter les risques de bouchon de cérumen ou d’otite chronique. Ces bonnes pratiques concernent aussi bien les enfants que les adultes, car une oreille fragilisée à tout âge peut entraîner une perte auditive.

Bonnes pratiques d’hygiène auriculaire

Une hygiène adaptée est essentielle pour préserver la santé de l’oreille :

- Évitez les coton-tiges qui poussent le cérumen au fond du conduit et favorisent les bouchons.

- Nettoyez uniquement l’entrée de l’oreille avec un linge humide ou un spray auriculaire doux.

- N’introduisez jamais d’objet dans le conduit auditif : cela peut irriter la peau ou perforer le tympan.

- En cas de gêne, de démangeaisons ou de sensation d’oreille bouchée, consultez un ORL.

Une oreille bien entretenue limite les risques de bouchon de cérumen et de surdité de transmission liée à une obstruction du conduit auditif.

Prévenir les infections de l’oreille

Les otites (aiguës ou séreuses) sont l’une des principales causes de surdité de transmission, surtout chez les enfants. Quelques gestes simples permettent de les prévenir :

- Séchez toujours les oreilles après la baignade ou la douche.

- Évitez les courants d’air et les changements brusques de température.

- Traitez rapidement tout épisode de rhume ou de sinusite, souvent à l’origine d’otites séreuses.

Chez les jeunes patients, les infections répétées peuvent affecter le langage et l’apprentissage. Un bilan auditif complet est recommandé en cas de troubles de la compréhension ou de suspicion de baisse d’audition.

Suivi médical en cas de pathologies chroniques

Les pathologies chroniques de l’oreille, comme l’otospongiose ou le cholestéatome, nécessitent un suivi médical régulier pour éviter les complications. Les patients souffrant de surdité mixte ou d’antécédents d’interventions auditives doivent également contrôler leur audition chaque année.

Un bilan auditif complet, réalisé dans un centre auditif, permet de détecter précocement toute anomalie et de proposer une prise en charge adaptée. Les centres auditifs Unisson accompagnent chaque patient avec un suivi personnalisé, des conseils de prévention et des appareils auditifs adaptés à chaque profil.

Enfin, protéger son audition, c’est aussi éviter l’exposition prolongée au bruit, qui fragilise les structures de l’oreille moyenne et de l’oreille interne. Ces précautions simples aident à maintenir une audition saine et à prévenir la majorité des surdités de transmission.

Avec Unisson, chaque personne est accompagnée avec expertise et humanité, garantissant ainsi une qualité d’écoute optimale à chaque étape de la vie.

FAQ — Surdité de transmission

Qu’est-ce qu’une surdité de transmission à tympan normal ?

Une surdité de transmission à tympan normal se produit lorsque le tympan est intact mais que les os de l’oreille moyenne (osselets) ne transmettent plus correctement le son. Cela peut être lié à une otospongiose, une malformation ou un problème de mobilité des osselets. Un bilan auditif complet et une audiométrie permettent d’en identifier la cause avec précision.

Quel appareil pour surdité de transmission ?

Les appareils auditifs à conduction osseuse ou les modèles classiques avec amplificateur sont les plus adaptés à la surdité de transmission. Ils compensent le blocage mécanique de l’oreille moyenne en transmettant le son directement à l’oreille interne. Un audioprothésiste déterminera le modèle idéal selon le type de surdité et les besoins du patient.

Quel type de bruit peut déclencher une surdité de transmission ?

Contrairement à la surdité de perception, la surdité de transmission n’est pas directement causée par le bruit. Cependant, une exposition violente (explosion, choc de pression, tir, pétard) peut perforer le tympan ou léser les osselets, provoquant une perte auditive temporaire ou durable. En cas de traumatisme ou de douleur soudaine, il est recommandé de consulter rapidement un ORL.

Télécharger notre guide de l'appareillage auditif

Trouver un centre Unisson