Sommaire

De 9h à 19h du lundi au vendredi et de 9h à 12h le samedi

Effectuez un bilan auditif complet et gratuit avec un audioprothésiste au sein de nos laboratoires.

Qu’est-ce que la surdité ?

La surdité correspond à une diminution partielle ou totale de la capacité à entendre les sons. Elle peut toucher une seule oreille ou les deux (on parle alors de surdité bilatérale) et se manifester à différents degrés de perte auditive, selon l’intensité du trouble.

En France, plusieurs millions de personnes souffrent d’une perte d’audition, qu’elle soit liée à l’âge, au bruit, à une maladie de l’oreille interne ou à un traumatisme sonore. Grâce aux progrès de la recherche médicale, de la génétique et des appareils auditifs, il est aujourd’hui possible d’améliorer significativement la qualité de vie des personnes concernées.

Comment définit-on une perte auditive ?

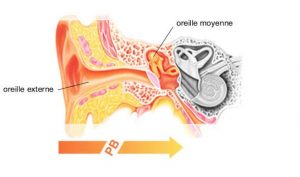

On parle de perte auditive lorsque le système auditif (oreille externe, moyenne ou interne) ne capte plus ou ne transmet plus correctement les sons au cerveau. Cette altération peut résulter d’un problème de transmission mécanique (tympan ou osselets abîmés), d’une atteinte des cellules ciliées dans la cochlée, ou encore d’un dysfonctionnement du nerf auditif.

Les signes d’une perte d’audition varient :

- Difficulté à comprendre les conversations, surtout en milieu bruyant ;

- Impression d’ “entendre sans comprendre” ;

- Nécessité d’augmenter le volume de la télévision ;

- Apparition d’acouphènes (sifflements ou bourdonnements persistants).

Un bilan auditif complet chez un ORL ou un audioprothésiste permet de déterminer le type de surdité et le degré d’atteinte.

Quels sont les degrés de surdité (légère, modérée, sévère, profonde) ?

Les degrés de perte auditive sont classés selon le nombre de décibels (dB) nécessaires pour percevoir les sons :

- Surdité légère (20 à 40 dB) : certaines conversations sont difficiles à suivre, surtout si la voix est faible.

- Surdité modérée (40 à 70 dB) : les échanges nécessitent souvent de faire répéter ou de lire sur les lèvres.

- Surdité sévère (70 à 90 dB) : seules les voix fortes ou très proches sont perçues.

- Surdité profonde (plus de 90 dB) : la personne est considérée comme sourde ou malentendante sévère ; la communication orale devient très difficile sans aide technique.

Selon le cas, les appareils auditifs ou les implants cochléaires permettent de restaurer une partie de l’audition et de mieux distinguer les sons du langage.

Quelles sont les principales causes de surdité ?

Les causes de la surdité peuvent être variées :

- Le vieillissement : la presbyacousie touche les personnes âgées, en raison de la disparition progressive des cellules ciliées de la cochlée.

- Les traumatismes sonores : exposition répétée à des sons forts, concerts, machines, explosions…

- Les maladies de l’oreille : otite, otospongiose, infections virales ou atteintes du tympan.

- Les causes génétiques : certaines surdités sont présentes dès la naissance (malformations ou transmission héréditaire).

- Les causes acquises : infections, accidents, médicaments ototoxiques, ou maladies du système nerveux auditif.

La recherche menée par les instituts de santé et les chercheurs français explore aujourd’hui de nouvelles pistes de thérapie génique et de rééducation auditive pour restaurer partiellement les fonctions de l’oreille.

Un dépistage précoce et un suivi régulier chez un ORL sont essentiels pour prévenir l’aggravation de la perte d’audition et choisir la meilleure solution d’aide auditive.

Quelles sont les pertes auditives de transmission ?

Les pertes auditives de transmission surviennent lorsque les sons ne parviennent pas correctement à l’oreille interne. Elles sont causées par un problème au niveau de l’oreille externe (pavillon, conduit auditif) ou de l’oreille moyenne (tympan, osselets). Cette forme de surdité est généralement réversible, car elle résulte d’un obstacle mécanique qui empêche la vibration normale du son.

Comment se manifestent-elles ?

Une surdité de transmission se traduit par une baisse du volume sonore sans altération de la clarté des sons. Les patients disent souvent avoir « l’oreille bouchée » ou entendre « comme sous l’eau ». Les sons graves sont perçus, mais les sons aigus paraissent étouffés.

Les principaux signes à surveiller :

- Difficulté à suivre une conversation dans un environnement bruyant ;

- Impression d’entendre “de loin” ou d’avoir un écho ;

- Sensation de pression dans l’oreille moyenne ;

- Parfois, douleur ou acouphènes lorsqu’une otite ou une inflammation est présente.

Un bilan auditif complet réalisé par un ORL permet de confirmer qu’il s’agit bien d’une surdité de transmission et non d’une surdité de perception.

Quelles en sont les causes (bouchon de cérumen, otite, tympan perforé, otospongiose) ?

Les causes d’une perte auditive de transmission peuvent être multiples :

- Bouchon de cérumen : accumulation naturelle de cire dans le conduit auditif, fréquente chez les enfants et les personnes âgées.

- Otite moyenne aiguë ou séreuse : inflammation qui bloque la transmission des sons ; très courante chez les enfants à cause des infections ORL répétées.

- Tympan perforé : déchirure du tympan causée par un choc, une forte exposition sonore ou un traumatisme barotraumatique.

- Otospongiose (ou otosclérose) : affection dégénérative qui immobilise un des osselets (l’étrier), empêchant la bonne transmission des vibrations.

Toutes ces situations altèrent le passage du son jusqu’à l’oreille interne et provoquent une perte d’audition. Un bilan auditif complet permet ensuite d’évaluer la gravité du trouble selon les degrés de perte auditive observés.

Peut-on les traiter ou les corriger ?

Heureusement, les surdités de transmission sont souvent curables.

Selon la cause, plusieurs traitements existent :

- Nettoyage auriculaire par un professionnel pour retirer un bouchon de cérumen ;

- Antibiotiques ou anti-inflammatoires pour traiter une otite ;

- Chirurgie réparatrice du tympan (tympanoplastie) ou des osselets (ossiculoplastie, stapédectomie) dans les cas plus complexes ;

- Et lorsque la chirurgie n’est pas possible, l’utilisation d’appareils auditifs adaptés permet de compenser la perte auditive.

Ces solutions rétablissent le bon fonctionnement du système auditif et offrent une amélioration immédiate de l’écoute.

Les centres auditifs Unisson accompagnent chaque patient dans le choix et le réglage de son appareillage, pour une correction sur mesure et durable.

Quelles sont les pertes auditives de perception ?

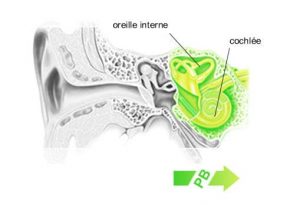

Les pertes auditives de perception — aussi appelées surdités neurosensorielles — proviennent d’une atteinte de l’oreille interne ou du nerf auditif. Le son parvient bien jusqu’à l’oreille, mais sa transformation en signal nerveux est altérée. Cela entraîne une perte d’audition qualitative : les sons sont perçus mais mal compris, comme s’ils étaient déformés ou brouillés.

Surdité neurosensorielle : quelles atteintes de l’oreille interne ?

Dans la surdité de perception, le problème se situe au niveau des cellules ciliées de la cochlée, petites cellules sensorielles qui transforment les vibrations sonores en signaux électriques. Avec le temps, ces cellules peuvent s’abîmer ou disparaître, entraînant une difficulté à percevoir les fréquences aiguës (voix féminines, consonnes, musique…).

Cette forme de surdité peut toucher une seule oreille ou les deux (surdité bilatérale) et s’accompagner d’acouphènes (bourdonnements, sifflements). Les atteintes du système auditif interne sont souvent irréversibles, car les cellules ciliées ne se régénèrent pas naturellement.

Quelles sont les causes les plus fréquentes (presbyacousie, traumatisme sonore, génétique, maladies) ?

Les principales causes de surdité de perception sont :

- La presbyacousie : liée au vieillissement naturel de l’oreille, elle représente la première cause de perte auditive en France.

- Le traumatisme sonore : une exposition prolongée au bruit (machines, musique, explosion) peut endommager les cellules sensorielles de la cochlée.

- Les causes génétiques : certaines formes de surdité congénitale se manifestent dès la naissance et nécessitent un accompagnement éducatif et médical spécifique pour l’enfant sourd.

- Les infections ou maladies : comme la névrite vestibulaire, la maladie de Ménière, ou certaines pathologies virales affectant la cochlée.

- Les médicaments ototoxiques : certains traitements peuvent, à long terme, altérer la sensibilité auditive.

Les chercheurs et instituts de santé français, dont l’Institut Pasteur, travaillent activement à des solutions de thérapie génique et de régénération cellulaire pour réparer ces atteintes auditives.

Est-elle irréversible ou peut-elle être stabilisée ?

La surdité de perception est souvent définitive, mais des solutions existent pour améliorer l’audition et stabiliser l’évolution. Les appareils auditifs modernes amplifient et clarifient les sons, permettant une compréhension beaucoup plus naturelle du langage. Dans les cas les plus sévères, l’implant cochléaire offre une alternative efficace : il contourne la zone endommagée de la cochlée pour stimuler directement le nerf auditif.

Un bilan auditif complet réalisé par un ORL ou un audioprothésiste permet de déterminer le degré de perte auditive et la solution adaptée. Avec un accompagnement régulier et une bonne hygiène sonore, la plupart des patients conservent une qualité d’écoute satisfaisante et un lien social intact.

Existe-t-il des formes mixtes de surdité ?

Oui. Certaines personnes présentent une surdité mixte, c’est-à-dire une combinaison d’une surdité de transmission et d’une surdité de perception. Cela signifie que le système auditif est atteint à deux niveaux : d’abord dans la transmission du son (oreille externe ou moyenne), puis dans la perception (oreille interne ou nerf auditif). Cette forme représente une cause fréquente de perte d’audition chez les adultes comme chez les enfants.

Qu’est-ce qu’une surdité mixte ?

Une surdité mixte se caractérise par une atteinte mécanique et sensorielle à la fois.

Le son entre difficilement dans l’oreille (comme dans une surdité de transmission) et, une fois arrivé à l’oreille interne, il est mal interprété par les cellules ciliées de la cochlée.

Le résultat : une audition affaiblie et une compréhension du langage réduite, même avec un volume sonore suffisant.

Cette forme de surdité peut être :

- Temporaire, par exemple à la suite d’une otite moyenne ou d’un traumatisme sonore ;

- Chronique, lorsqu’elle est liée à une maladie évolutive (comme l’otospongiose) ou à une presbyacousie qui s’ajoute à un trouble existant.

Un bilan auditif complet permet de mesurer les degrés de perte auditive de chaque type et d’établir un plan de traitement personnalisé.

Comment la diagnostiquer et la traiter ?

Le diagnostic repose sur un audiogramme et une tympanométrie, permettant de différencier les deux composantes de la surdité.

- Si la conduction aérienne (sons transmis par l’air) est perturbée, cela indique une atteinte de transmission.

- Si la conduction osseuse (vibrations perçues directement par le crâne) est également altérée, la composante perceptive est confirmée.

Selon les cas, plusieurs solutions sont possibles :

- Traitement médical ou chirurgical pour corriger la partie “transmission” (par exemple, réparer le tympan ou les osselets) ;

- Appareillage auditif pour compenser la perte sensorielle liée à la cochlée ;

- Et pour les formes sévères, recours à un implant cochléaire pour stimuler directement le nerf auditif.

Les patients atteints de surdité mixte bénéficient souvent d’une prise en charge multidisciplinaire, combinant soins ORL, suivi audioprothétique et rééducation auditive.

Un accompagnement régulier et une bonne hygiène sonore (éviter le bruit, protéger ses oreilles) permettent de stabiliser l’audition et d’améliorer la compréhension du langage au quotidien.

Quels sont les problèmes de compréhension liés à la perte auditive ?

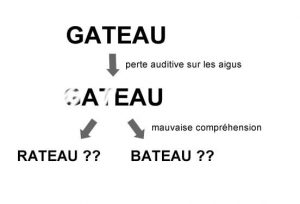

La perte d’audition ne se traduit pas seulement par un volume sonore plus faible : elle affecte aussi la compréhension du langage. Beaucoup de patients ont la sensation d’ “entendre sans comprendre”. Cela s’explique par le fait que certaines fréquences sonores, essentielles à la distinction des consonnes, ne sont plus perçues. Les sons aigus sont souvent les premiers touchés, ce qui brouille la compréhension du langage parlé.

Pourquoi entend-on mais on ne comprend pas toujours bien ?

Comprendre une conversation dépend de la bonne transmission et de la bonne interprétation des sons dans le cerveau. Lorsque l’une des étapes du système auditif est altérée (tympan, osselets, cochlée, nerf auditif), certaines informations disparaissent. Les consonnes, plus riches en fréquences aiguës, codent la majeure partie du message verbal : lorsqu’elles sont perdues, le cerveau doit “deviner” les mots manquants.

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent donc percevoir le ton ou le rythme d’une phrase sans en comprendre les détails.

Ce phénomène est accentué par :

- Le bruit ambiant (restaurants, transports, musique…) ;

- La fatigue ou le manque de concentration ;

- Des troubles associés comme les acouphènes ;

- Une mauvaise articulation de l’interlocuteur.

Chez les enfants, une surdité non détectée peut retarder le développement du langage et l’apprentissage scolaire. D’où l’importance d’un bilan auditif dès les premiers signes de gêne.

Quels impacts sur la communication et la vie sociale ?

Une mauvaise compréhension auditive peut rapidement peser sur la vie quotidienne. Les conversations deviennent plus difficiles à suivre, obligeant à faire répéter ou à lire sur les lèvres. Cette fatigue auditive entraîne souvent une forme d’isolement : on évite les discussions de groupe, les sorties ou les activités bruyantes.

Les conséquences peuvent aussi être émotionnelles et cognitives :

- Baisse de confiance en soi ;

- Stress, irritabilité, voire repli social ;

- Chez les personnes âgées, un risque accru de troubles de la mémoire liés à la sous-stimulation du cerveau.

Heureusement, une prise en charge adaptée permet d’y remédier :

- Les appareils auditifs modernes améliorent la clarté du son et facilitent la communication ;

- Les programmes de rééducation auditive renforcent la perception et la compréhension du langage ;

Les centres auditifs Unisson proposent un accompagnement personnalisé pour chaque patient, avec un suivi régulier et des conseils de santé auditive.

Comment diagnostiquer une surdité ?

Le diagnostic de la surdité repose sur un ensemble d’examens simples, rapides et indolores.Ils permettent de déterminer le type de surdité (transmission, perception ou mixte), son origine et son degré de gravité. Un bilan auditif complet, réalisé par un ORL ou un audioprothésiste, est la première étape pour comprendre la cause de la perte d’audition et définir la meilleure solution.

Quels examens permettent de mesurer l’audition (audiogramme, tympanométrie, tests en ligne) ?

Lors d’un bilan auditif, plusieurs tests peuvent être réalisés pour évaluer le fonctionnement du système auditif :

- L’audiogramme tonal : il mesure la sensibilité de l’oreille aux différentes fréquences et établit un graphique des degrés de perte auditive. Il permet de distinguer une surdité de transmission d’une surdité de perception.

- La tympanométrie : cet examen évalue la souplesse du tympan et la mobilité des osselets dans l’oreille moyenne. Il aide à détecter une otite séreuse, une perforation du tympan ou un problème de pression.

- L’audiométrie vocale : elle analyse la compréhension du langage en mesurant la capacité à répéter des mots ou des phrases.

- Les tests en ligne : ils donnent une première indication de l’audition, mais ne remplacent pas un bilan professionnel.

En cas de suspicion de surdité importante, des examens complémentaires (IRM, scanner) peuvent être prescrits pour observer l’oreille interne et la cochlée, notamment avant une chirurgie ou la pose d’implants cochléaires.

Quand consulter un ORL ou un audioprothésiste ?

Il est recommandé de consulter un ORL dès les premiers signes de gêne auditive :

- Vous entendez mal certaines voix ;

- Vous augmentez souvent le volume de la télévision ;

- Vous ressentez des acouphènes ou une sensation d’oreille bouchée ;

- Vous avez été exposé à un bruit fort ou à un traumatisme sonore.

Chez les enfants, un dépistage auditif est essentiel dès les premières années, surtout en cas de retard de langage ou d’otites répétées. Chez les adultes, un contrôle est conseillé tous les deux ans, et dès 50 ans pour prévenir la presbyacousie.

Les centres auditifs Unisson proposent des bilans auditifs gratuits, sans engagement, permettant à chaque personne de connaître son degré de perte auditive et d’obtenir des conseils adaptés à sa santé auditive.

Quelles solutions pour remédier à la surdité ?

Il existe aujourd’hui de nombreuses solutions efficaces pour compenser la perte d’audition et améliorer la compréhension du langage. Elles varient selon le type de surdité (transmission, perception ou mixte) et le degré de perte auditive. Un bilan auditif complet réalisé par un ORL ou un audioprothésiste permet d’identifier la cause et de choisir la solution la plus adaptée à chaque patient.

L’appareillage auditif : quelles options selon le type de perte ?

Les appareils auditifs sont la solution la plus courante pour compenser une perte auditive.

Ils amplifient les sons et améliorent la clarté de la parole, tout en filtrant le bruit ambiant.

Selon le type de surdité, plusieurs options existent :

- En cas de surdité de perception : des appareils classiques à microphone et amplificateur suffisent pour restaurer la compréhension du langage.

- En cas de surdité de transmission : des dispositifs à conduction osseuse contournent la partie défectueuse de l’oreille moyenne.

- En cas de surdité mixte : un appareillage sur mesure combine amplification et conduction directe du son vers l’oreille interne.

Les centres auditifs Unisson accompagnent chaque personne dans le choix, l’essai et le suivi de ses appareils auditifs, afin d’offrir une expérience confortable et durable.

L’implant cochléaire : dans quels cas est-il indiqué ?

L’implant cochléaire est une solution réservée aux surdités profondes ou bilatérales, lorsque les cellules ciliées de la cochlée sont trop endommagées pour capter les sons. Il transforme le signal sonore en impulsions électriques, transmises directement au nerf auditif, contournant ainsi les zones lésées de l’oreille interne.

Ce dispositif est généralement proposé lorsque les appareils auditifs ne procurent plus de bénéfices suffisants. L’indication d’un implant se fait après un bilan ORL approfondi, des tests d’audiométrie, et une évaluation du potentiel de compréhension du langage.

Grâce aux progrès de la recherche en santé auditive et des instituts français comme l’Institut Pasteur, ces implants offrent une seconde chance d’entendre à des milliers de patients.

La rééducation auditive et les stratégies de compensation

La rééducation auditive permet de réentraîner le cerveau à reconnaître et interpréter les sons. Après l’appareillage ou la pose d’un implant cochléaire, un suivi régulier avec un orthophoniste ou un spécialiste en éducation auditive aide à améliorer la compréhension du langage parlé.

Les stratégies de compensation reposent sur :

- L’entraînement à lire sur les lèvres et à reconnaître les intonations ;

- L’amélioration de la mémoire auditive et de l’attention ;

- L’utilisation d’outils visuels ou d’aides de communication dans les milieux bruyants.

Chez les enfants sourds, cette rééducation est essentielle au développement du langage et à la réussite scolaire. Chez l’adulte, elle permet de retrouver confiance et confort d’écoute au quotidien.

Prévenir l’aggravation : hygiène auditive et protection contre le bruit

Prévenir reste la meilleure des solutions. Une bonne hygiène auditive et la protection contre le bruit permettent d’éviter de nouvelles atteintes du système auditif.

Quelques réflexes simples :

- Porter des protections auditives (bouchons, casques) lors d’expositions sonores prolongées ;

- Éviter les volumes excessifs dans les écouteurs ;

- Faire des pauses auditives après un concert ou un environnement bruyant ;

- Consulter un ORL dès les premiers signes d’acouphènes ou de baisse d’audition.

Les centres auditifs Unisson rappellent l’importance de la prévention du bruit, du suivi régulier et du bilan auditif complet, essentiels pour préserver une bonne santé auditive tout au long de la vie.

FAQ — Surdité de transmission

Qu’est-ce qu’une surdité de transmission à tympan normal ?

Une surdité de transmission à tympan normal survient lorsque le tympan est intact mais que les osselets de l’oreille moyenne ne transmettent plus correctement les sons. Ce dysfonctionnement peut être lié à une otospongiose, une malformation ou une raideur de la chaîne ossiculaire. Un bilan auditif complet et des examens comme la tympanométrie permettent d’en identifier la cause avec précision.

Quel appareil pour surdité de transmission ?

Les appareils auditifs à conduction osseuse sont particulièrement adaptés aux surdités de transmission. Ils contournent la zone endommagée de l’oreille moyenne et transmettent le son directement à l’oreille interne. Un audioprothésiste détermine le modèle le plus efficace selon le degré de perte auditive et le mode de vie du patient.

Quel type de bruit peut déclencher une surdité de transmission ?

La surdité de transmission n’est pas directement causée par le bruit, contrairement à la surdité de perception. Cependant, une exposition sonore violente (explosion, tir, feu d’artifice, choc de pression) peut perforer le tympan ou endommager les osselets.

En cas de douleur, de baisse d’audition soudaine ou d’acouphènes, il faut consulter un ORL sans attendre.

Télécharger notre guide de l'appareillage auditif

Trouver un centre Unisson